Vittorino Andreoli: la vecchiaia è il capitolo migliore della vita

Fonte: spazio50.org

1 Aprile 2023 | Raffaello Carabini

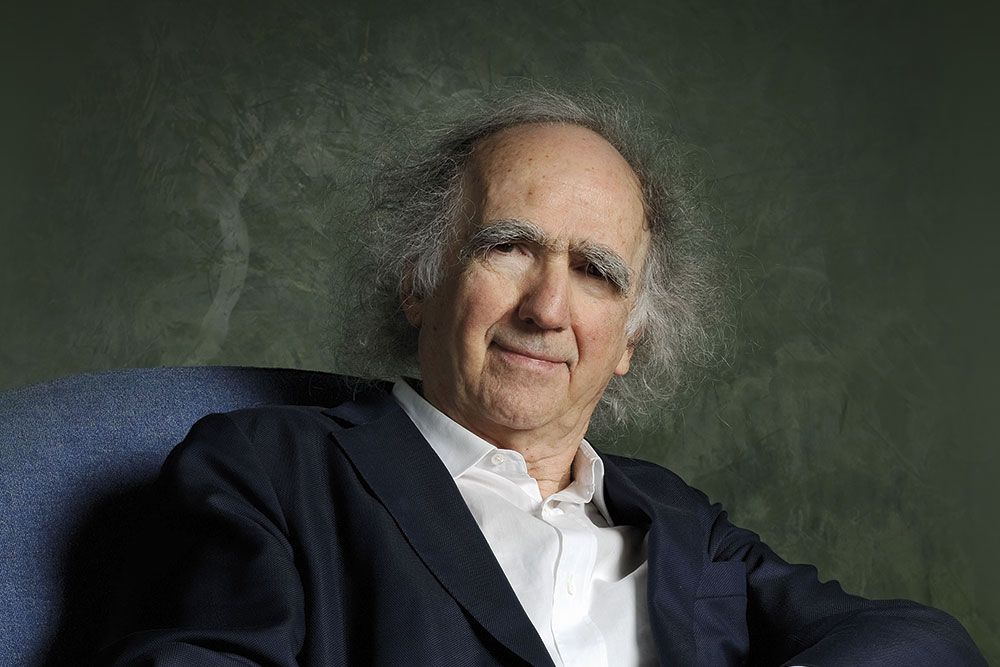

Lo psichiatra più famoso d’Italia, ultraottantenne, ci parla con puntigliosa lucidità delle sue considerazioni sulla vecchiaia, che rappresenta un nuovo stile di vita e può aprire a una migliore visione del mondo.

Lettera a un vecchio (da parte di un vecchio) è il titolo dell’ultimo saggio di Vittorino Andreoli, lo psichiatra veronese che da anni affronta nei suoi numerosissimi scritti le principali problematiche della società contemporanea con un linguaggio chiaro quanto rigoroso.

Professore, già il suo titolo è un po’ provocatorio. Sono anni che la parola vecchio non viene più attribuita agli anziani, ha assunto una connotazione negativa, quasi acida, se rivolta a una persona. Eppure lei la sbatte subito in faccia ai lettori, come mai?

Perché tutte le parole che vogliono sostituire questo termine sono delle maschere, come se la vecchiaia fosse una cosa negativa, addirittura disturbante. Allora si dice senile, anziano, longevo, terza o quarta età, e adesso c’è anche il nuovo termine fullgevity (dal libro di Alessia Canfarini, Fullgevity. La pienezza è la nuova longevità, n.d.r.). Questo significa che esiste ancora una cultura che rifiuta la vecchiaia e io trovo questo un fatto di una gravità enorme, perché pesa sulle persone anziane, che si sentono senza un significato, come se fossero una zavorra sociale. Io non parlo dei vecchi da giovane, bensì da vecchio, e quindi il mio è un vero e proprio stimolo a capire i vantaggi, il significato esistenziale della vecchiaia. Lo voglio spiegare anche ai vecchi, perché spesso si trovano in una condizione quasi di vergogna, dato che non si può neppure dire che si è vecchi, anche se è un termine che esiste in tutte le lingue.

Però ultimamente la società indica sempre gli anziani come un “non modello”, quando non addirittura una “generazione che ha sbagliato”…

Succede perché questa società così disattenta non si è accorta che la vecchiaia è completamente cambiata. Io la chiamo “la nuova età”. Se avessi fatto con lei questa chiacchierata vent’anni fa, una dimensione temporale molto piccola rispetto alla storia dell’antropologia, non avrei potuto dire ciò che ho scritto nel libro. Perché è la prima volta nella storia dell’uomo che esiste un numero di vecchi tale da rappresentare una grande comunità. Siamo il 20% dell’attuale popolazione e si calcola che i vecchi verso il 2050 saranno il 40%, anche perché la natalità diminuirà continuamente. Sono trent’anni almeno che la medicina fa grandi progressi, che hanno permesso di allungare l’attesa di vita. A questo va aggiunto che è migliorata enormemente l’igiene della persona e che l’economia permette di vivere meglio, con più agi. Noi rappresentiamo il risultato di una vera evoluzione sociale. Risultato che, una volta raggiunto, fa invece dire che siamo un peso, che limitiamo le risorse delle previdenze sociali per i giovani e così via. Per questo c’è bisogno di superare questo atteggiamento da inciviltà che vuole non lasciare il vecchio solo, vuole proprio abbandonarlo.

Lei identifica la vecchiaia con la fine dell’attività lavorativa, aprendo un mondo a nuovi stili di vita e a nuovi bisogni incentrati sulla libertà raggiunta. Però siamo abituati a individuarla con il decadimento fisico…

È veramente sbagliato legare vecchiaia a malattia, usando la sentenza di 2.200 anni fa, di Terenzio Afro, che diceva: «Senectus ipsa est morbus», “la vecchiaia è malattia di per sé”. Io parlo di età esistenziale, così come c’è un’età esistenziale adulta, bambina, adolescenziale. In questa età ci sono malattie, ma non è affatto vero che i vecchi sono più ammalati degli altri. Molte delle malattie dei vecchi non le conosciamo, perché la vecchiaia nella storia recente era l’età dei matusalemme, delle persone eccezionali, il caso estremo da non affrontare. In Giappone i centenari venivano accolti dall’imperatore in persona, era un tributo, un dono. Oggi non avviene più, perché i centenari sono diventati troppo numerosi. Bisogna distinguere la condizione esistenziale dalle patologie. Fino alla Seconda Guerra Mondiale l’età in cui si moriva di più era l’infanzia, per le malattie infettive, perché non c’erano gli antibiotici. Ci sono certo anche le malattie della vecchiaia, ma le conosciamo pochissimo. Sull’Alzheimer abbiamo un sacco di dubbi, mentre le malattie comportamentali dell’anziano sono molto minori della psicopatologia adolescenziale. Bisogna riconoscere le capacità che esistono a questa età. E che mai prima ci sono state. Poche settimane fa, a Milano, è stato presentato Odi et amo: ambiguità percettive e pensiero quantistico, un libro scritto da un fisico di 91 anni, Giuseppe Caglioti, che ha la prefazione di un altro fisico insignito quest’anno con il Premio Fermi, Giorgio Benedek, che ne ha 87, e la postfazione mia, che ne ho 83. Un libro di oltre 250 anni! Fino a tre, quattro anni fa, si affermava che le cellule cerebrali nell’anziano non si modificano, a differenza di tutte le altre età. Il che faceva dire che c’è una degenerazione, cioè il cervello perdeva cellule senza ricrearne. È stato invece dimostrato scientificamente, dapprima in Svezia e poi da molte altre parti, che i neuroni si moltiplicano, e quindi si restaurano, anche nei vecchi. Stiamo scoprendo una nuova età, diversa dalle altre per le capacità che può esprimere e per la visione del mondo. Eppure la lettura della vecchiaia in gran parte continua a seguire lo schema antico, di quando i vecchi non c’erano. Fino alla Seconda Guerra Mondiale l’età media in Italia era 47 anni per gli uomini e 50 per le donne. Oggi le donne di 50 anni vanno sui giornali femminili perché hanno un corpo attraente, sono sane, addirittura la menopausa è considerata una condizione “vantaggiosa” perché permette una vita diversa.

Non si può negare, però, che con l’avanzare dell’età i sogni, i desideri, le possibilità si riducono di dimensione e di valore. C’è un modo per cercare di resistere a questo progressivo ridursi degli orizzonti, anche di speranza?

No, no, ne abbiamo tantissimi di desideri. Cambiano solamente. Sono affettivi, legati alla vita dei nipoti, al bene verso le persone che amiamo, al poter essere utili. Noi vecchi non crediamo all’io. I giovani parlano di io, io, io; noi parliamo di noi. Non se ne può più di questa visione individualistica, egoistica, narcisistica. Il desiderio è legato anche al futuro: chi ha un’età diversa ha desideri diversi perché ha un futuro più o meno lontano. E c’è anche un desiderio nell’immaginare, nell’aspettativa. Noi aspettiamo, ma l’aspettare non è passività, è immaginazione, è voglia. È necessario che la società – il che vuol dire le altre fasi della vita – riesca a rendersi conto che ci troviamo in una condizione sociale che sarà anche loro (perché mi auguro che tutti arrivino alla vecchiaia), e scoprirà che c’è uno spazio per vivere in modo assolutamente diverso. Ad esempio, siamo capaci di stare con i bambini e raccontarci, descrivere la nostra esperienza non come quella di piccoli eroi, ma come vita vissuta. Perché questa è la storia, non quella che vedono questi ragazzi, sempre inchiodati davanti a un computer, immersi nella virtualità. Far loro scoprire che siamo esseri umani e che abbiamo vissuto e non siamo storie che escono dalle macchinette. Abbiamo tante cose da fare e le garantisco che le faremo.

La morale del libro è: “La vecchiaia è uno straordinario capitolo della vita di un uomo e di una donna”. Non so se tutti sono d’accordo…

Quello che il mio libro fa, rivolgendosi ai vecchi – ma è chiaro che poi mi rivolgo a tutti gli altri – è dire: “prendete consapevolezza che la nostra età ha oggi delle possibilità, delle capacità infinite di avere un senso”. Non competiamo sul piano produttivo, ma abbiamo più tempo, che significa saper attendere, aver pazienza. Abbiamo una visione diversa, non vorremmo mai le lotte, le guerre. È un’età che permetterebbe di aggiungere valori sociali a quello del denaro, che è oggi il vero riferimento. Siamo una ricchezza, forse non economica, ma lo siamo per il significato dell’esistenza. Pensi se in questo momento ci fosse un po’ più di saggezza, anche se non vogliamo essere saggi. Si parlava di saggio quando ce n’era uno, il grande vecchio oppure l’eroe. Noi facciamo i nostri errori, abbiamo i nostri limiti, ma non siamo affatto qui con gli occhi aperti per aspettare la morte.

Appunto la morte, un po’ il convitato di pietra nel pensiero di tutti gli anziani…

Io odio la morte. Vorrei avere sempre un minuto da aggiungere, perché vorrei fare qualcosa di utile. Magari stare un po’ di più con le persone cui prima non ho mai dedicato tanto tempo. In questa età in cui si è vicini alla morte si scopre che è parte dell’esistenza. Non è contro l’esistenza, proprio perché è un evento di tutte le esistenze. Quello più vicino a noi, che, proprio perché abbiamo consapevolezza che la vita continuerà ad allungarsi ma che è finita, abbiamo più voglia di vivere e di cambiare l’immagine che ci fa considerare un peso. Ci sono le malattie, ma quanto più le conosceremo quanto meno ne soffriremo. Un po’ come l’ulcera. Si ricorda quante ulcere c’erano? Si veniva operati, dopo di che abbiamo scoperto che era un’infezione e che per risolverla bastano pochi farmaci. Abbiamo capacità che non sono da sottovalutare anche se abbiamo meno forza. Per noi l’amore non è solo d’organo, è di tutta la persona. Il nostro è l’ultimo capitolo di un libro: bisogna arrivare in fondo, e di solito, se è una buona storia, l’ultimo capitolo è il migliore.

LETTERA A UN VECCHIO (DA PARTE DI UN VECCHIO)

«Da vecchio, mi sono reso conto della bellezza di esserci, indipendentemente dal saltare e dal correre. Continuo a scoprire che l’esistenza è di una ricchezza inimmaginabile». Così nella prima pagina del suo libro, appassionato e spesso commosso, utopico e un po’ visionario, l’83enne Vittorino Andreoli indirizza la Lettera a un vecchio (da parte di un vecchio) a chi ha desiderio di riflettere, con uno sguardo diverso sulla propria condizione. Lo psichiatra un po’ scrittore analizza le funzioni e le possibilità della senectus, come la chiamavano i latini, ribaltando il senso del senectus ipsa est morbus di Terenzio. Chiede la consapevolezza della “straordinarietà” di aver raggiunto questa fase della vita. Riflette sulle fasi della vecchiaia legate alle malattie, alla solitudine, all’attività sociale, ai conflitti generazionali, alla morte, con il desiderio che la società si renda conto dell’“utilità” dei vecchi e consenta ad essi di non sentirsi mai esclusi. Andreoli osserva che, con l’invecchiare, aumentano l’immaginazione e le capacità di analizzare la mente stessa, così si dispone di un eccezionale osservatorio per capire come è fatta e funziona. Nella mente abita una delle ricchezze più formidabili, che oggi si può chiamare multimediale: l’immaginazione, la capacità di vedere cose che non ci sono. L’anziano ha la straordinaria possibilità di mettere ordine nella mente, da bibliotecario di Babele.La solitudine tipica della vecchiaia deve diventare l’occasione per riflettere su sé stessi, sul proprio passato, per acquisire consapevolezze nuove su di sé e sul mondo che ci circonda che è in continuo mutamento, perché la vita stessa è un divenire dal quale non ci si deve sentire esclusi. La solitudine può diventare arricchimento solo se non diventa una prigione nella quale confinarci per comodità e facilità. Così il trascorrere degli anni non più giovani può avere il ritmo e la cadenza di una passeggiata nei boschi, in pianura, in montagna, sulle colline, a vagabondare alla ricerca del trascolorare delle foglie in sfumature dense di solarità. E nel tempo di questo vagabondaggio prendono forma e sostanza il pensiero e il sentimento dell’autunno della vita non come fonte di tristezza per l’imminente congedo, ma come riapparire del desiderio di continuare a vivere in modo diverso, ispirati dai suoi bagliori.

Renato Minore